11月7日,海关总署发布数据显示,今年前10个月,我国货物贸易进出口总值37.31万亿元,同比增长3.6%。其中,10月单月进出口总值3.7万亿元,增长0.1%,从2月起连续9个月保持增长。

牛津经济研究院(Oxford Economics)最新研究报告认为,在美国关税为全球贸易格局增添诸多不确定性的大背景下,尽管10月中国出口增速较前9个月微幅下调0.4个百分点,但今年中国出口总体仍保持强劲。预期今年中国出口增幅为8.3%,并将2026年中国实际货物出口增速预测上调至大致持平。相比之下,预计美国出口在2026年将下降3.4%。

中国出口为何能保持强劲韧性?

要点

1、中国自2022年底以来积极推动产业发展,促使出口结构向高附加值领域转型升级,这也增强了中国出口对抗美国单边关税的韧性。

2、自2018年中美贸易战以来,中国出口格局持续从发达市场向新兴市场调整。东盟、拉美和非洲目前在中国出口中所占份额稳步上升,有效抵消了美国与东北亚等发达市场的疲软。

3、人民币实际贬值成为关键助推因素——即便在国内通缩压力下仍维持着价格竞争力。部分市场测算显示,人民币实际汇率仍被低估逾20%。

本文深度分析了在美国关税步步紧逼的国际形势下,中国仍能保持强劲韧性的“底气”,并总结了三大“中国出口转型战略”。

一、中国韧性,不止于“抢出口”

尽管多数亚洲经济体的出口前置效应持续至今年七月,但我们的去趋势化分析(detrending analysis)显示,中国商品(包括直运美国及经第三地转运或组装的产品)的类似前置活动实际从去年十二月已经开始,并仅持续至今年四月。2024年12月(于美国时任总统特朗普就职前)中国出口运量较趋势隐含水平高出约7%,而在今年三月(于四月份关税新政公布前)该差值更扩大至9%。

中国近期出口活动受订单前置带来的提振相对有限,这意味着中国出口的韧性主要源于其他驱动因素——这些因素同样驱动着中国自2022年底以来愈发强劲的增长路径。

从周期层面看,更强劲的贸易转移效应支撑了中国出口。当前美国对中国与亚洲其他地区征收的关税差额,已远超中国企业4%-5%的平均工业利润率,这促使更多贸易流向通过东盟中转。我们估算,自四月以来,约合770亿美元的中国输美商品已转道东盟。

从结构层面看,中国自2022年底以来积极推动产业发展,促使出口结构向高附加值领域转型升级,这也增强了中国出口对抗美国单边关税的韧性。

二、中国出口转型策略一:从发达市场向新兴市场多元化拓展

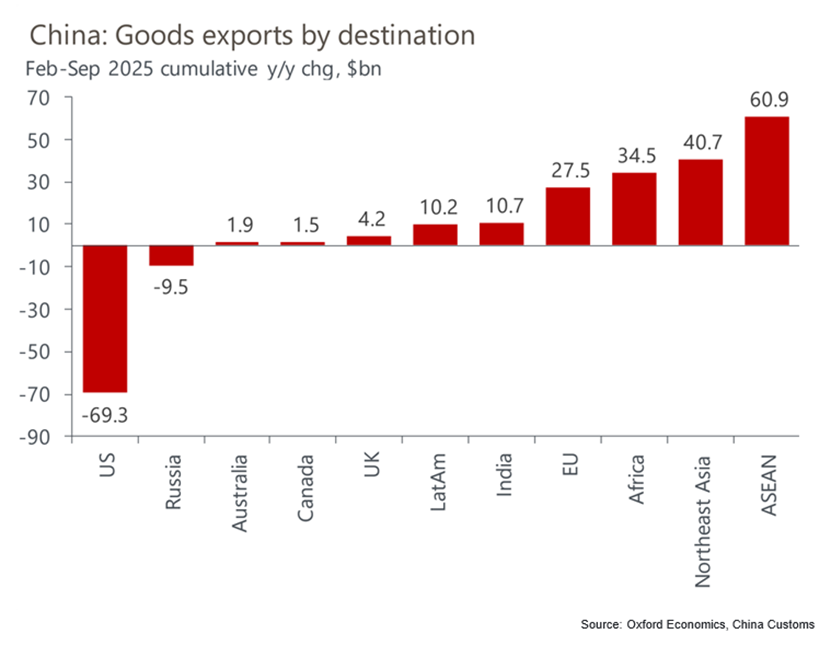

自2018年中美贸易战以来,中国出口格局持续从发达市场向新兴市场调整。东盟、拉美和非洲目前在中国出口中所占份额稳步上升,有效抵消了美国与东北亚等发达市场的疲软。特别是在东盟、拉美等新兴市场,由于供应链多元化进程加速以及当地对中国电动汽车需求旺盛,中国在汽车、通信设备及电气机械领域的出口均实现显著增长。

值得注意的是,美国和东北亚仍占中国出口总额约32%(2017年为45%),但其主导地位正在消退。对日韩出口下滑是外部摩擦与国内产业升级共同作用的结果:一方面,成立“芯片四方联盟(Chip 4 Alliance)”等举措降低了韩国在高科技领域对中国中间品的依赖;另一方面,中国向价值链上游攀升,自然替代了原本向日韩等地区出口的纺织品、服装及食品等低利润率产品。

今年加征的关税更强化了这些贸易流向调整。自二月以来,中国对东盟、印度、非洲及拉美的出口增速,几乎是同期对美直接出口降幅的两倍,这表明新兴贸易渠道的拓展步伐正显著超越传统渠道的萎缩速度。

然而,对新兴市场依赖加深也带来了新的风险。我们对87个主要贸易伙伴的分析显示,其中61国目前对华存在双边贸易逆差,且自2017年以来,有40国的逆差规模相对于其外汇储备持续扩大。许多此类双边贸易失衡问题已持续近十年,在亚洲、非洲及欧洲-中东-非洲地区的低收入经济体中尤为显著。因此,尽管这些市场的强劲需求支撑着中国短期出口动能,但也加剧了中国对相关经济体金融脆弱性与需求周期的敏感性——这些经济体往往难以维持长期的进口增长。

三、中国出口转型策略二:向中间品与资本品领域纵深发展

进入2020年代,中国制造商已从昔日产品的"最终组装者",转型为众多产业链中不可或缺的中间品供应商。

自2015年代中期以来,各经济体对中国制造中间品的依赖度持续攀升,尤其在太阳能光伏等绿色产业领域。经合组织数据显示,到2022年,中国对全球最终需求的增加值贡献已占全球GDP的17%,较2017年提升2.3个百分点。这一趋势与中国海关数据相互印证——当前近半数中国出口商品已被归类为中间品。

中国历经多年从最终消费品向资本品与中间品的战略转型,意味着全球制造商如今既难以完全排除中国零部件,也无法在供应链中淡化中国关联。而中国在上游生产环节的深度嵌入,更使得其对华中间品需求呈现出相对关税变化的刚性特征。

四、中国出口转型策略三:向全球价值链高端跃升

中国提升自主可控水平的战略核心,正推动其向高附加值制造与出口转型。高科技产品——包括计算机、通信设备、航空航天产品及生物技术——目前已占出口总额约30%(约合9200亿美元),而机电产品占比更超过55%。这一出口结构印证了政策层面对于创新驱动竞争力的战略聚焦。尽管面临多轮美国关税措施,这些领域的出口仍持续扩大。

关键之处在于,中国的比较优势体现在以低结构性成本生产高价值商品的能力。大规模生产、密集的供应商网络,以及自动化与机器人技术带来的生产率提升,共同巩固了其制造优势。虽然微薄利润率长期来看或难持续,但任何价格正常化进程都将是渐进的。近期包括政府"反内卷"倡议在内的政策信号表明,其目标并非削弱竞争,而是旨在提升效率与技术自主水平,这应会进一步强化中国在高价值制造领域的竞争力。

随着中国为高附加值产品构建自主垂直供应链,其用于加工贸易或其他特殊再出口安排的进口份额已从2005年的50%持续下降,至2024年降至进口总额的30%以下。换言之,中国正在减少中间品进口,特别是化工原料、汽车零部件和电子元件。与此同时,中国正增加最终消费品的进口,尤其来自东盟经济体。

五、中国出口韧性的政策启示

中国对全球贸易的贡献正日趋呈现单向倾斜。过去二十年间,其出口份额持续扩张,而全球进口份额却始终稳定在9%左右。国内供应链的强化降低了对国外中间品的依赖,加剧了这种不对称性。

人民币实际贬值成为关键助推因素——即便在国内通缩压力下仍维持着价格竞争力。部分市场测算显示,人民币实际汇率仍被低估逾20%。

但这种出口主导的韧性伴随着代价:对外需的持续依赖延滞了向消费主导型增长模式的宏观再平衡。尽管政策层面提振家庭消费的导向明确,但金融稳定、财政审慎与道德风险等相关约束,限制了大规模刺激的空间。当前出口仍承担着主要增长重任,这意味着中国家庭正通过高储蓄与受抑制的物价,实质上补贴着全球消费者。

纵观亚洲地区,中国出口转型带来的外溢效应喜忧参半,我们将持续关注分析。中国制造业优势可能挤压区域竞争者,重现21世纪初“中国冲击”的某些特征——当时美国制造业就业下降了约25%。但另一方面,充裕优质的中国商品产生的通缩效应,正支撑着各地区实际收入,并为面临工业动能减弱的央行提供政策宽松空间。

原标题:牛津经济研究院报告|美国关税步步紧逼,中国出口前景如何?【走出去智库】

(来源:走出去智库转载自牛津经济研究院,作者:Louise Loo 卢姿蕙,牛津经济研究院亚太首席经济学家)

声明:本文仅代表原作者观点,不代表走出去智库立场。