近年来,中资企业在巴西的投资领域不断拓展,从早期的基建、能源等传统赛道,逐步延伸至新能源、数字服务、电商等新兴领域。但在出海的过程中,巴西独特的法律体系、复杂的监管环境和文化差异也为投资者带来了外资准入限制、并购合规风险等本地化挑战,亟需系统的法律框架与实务经验指引。

本文旨在系统解析巴西投资法律环境,为中国企业提供切实可行的实务参考。文章从公司设立与组织形式选择到外资准入的禁止与限制领域,并深入探讨投资并购中的交易结构设计、尽职调查重点;最后结合案例经验为企业提供建议,以助力中资企业在巴西实现稳健、可持续的商业拓展。

一、巴西公司设立与组织形式选择

(一)常见企业类型及适用性分析

根据巴西公司法的相关规定,能在巴西设立开展商业活动的实体包括个人独资企业、合伙制企业、有限责任公司、股份有限公司等。一般而言,中资企业通常会选择设立子公司、设立分支机构和代表处这两种形式,而前者又分为有限责任公司和股份有限公司两种形式,本文将详细介绍上述各种企业类型。

1.有限责任公司(LTDA)

有限责任公司需要两名及以上股东[注1],每一名股东以其出资额为限对公司债务承担连带责任[注2],出资形式可以是现金或其他可以以现金估价的资产,但认缴的出资额需要公司章程规定的期限内缴清。如某一股东的出资额未在该期限内缴清,则其他股东可以在到期后将其已经实缴的出资额扣除拖欠部分的利息以及约定的分期付款费用后返还给该名股东,并收回其股份,或将其股份减少至其已实缴出资的部分[注3]。

有限责任公司股东会的职权范围包括管理人员的任命与解雇、公司章程的修改和订立、公司的设立、合并、解散或终止清算等[注4]。除股东会外,有限责任公司还必须按照公司章程设置管理机构,组成管理机构的管理人由股东决定[注5],管理人员可以是非股东,但非股东管理人的任命需要一定数量的股东同意[注6];而股东被任命为管理人后,除合同另有约定外,其解聘需要经过持有超半数股份的股东批准[注7]。除此之外,还可以根据需要设立财政委员会,以定期对公司内的财产流向进行监督核查,加强公司的资金安全。有限责任公司无法上市,没有发行股票的权限,但管理灵活,设立费用较低,更加适合在巴西进行中小型投资,无大量融资需求的项目及企业。

2.股份有限公司(SA)

股份有限公司同样需要至少两名股东,出资形式的要求与有限责任公司类似,均为现金或可以用现金估价的资产[注8],但在认缴之初需要至少支付发行价10%的首付款[注9]。股份有限公司根据其股票是否获准在证券市场上交易分为上市公司和封闭公司。除控股股东、董事、董事会成员持有的股份及库存股外,上市公司其余股份均视为在市场上流通的股份[注10],流通股份的少于公司发行股票总数的5%时,股东大会可以按照发行的价值赎回这些股份,但这部分赎回价值必须存入证券交易委员会授权的银行机构才能供股东使用[注11]。

除股票外,股份有限公司还可以发行债券。且与股票不同,封闭公司亦可以通过债券的方式获得融资。债券的票面价值通常以本国货币表示,在满足一定条件的情况下也可以转换成股票[注12]。此外,巴西公司在满足一定条件的情况下还可以向海外发行债券,寻求海外融资[注13]。股份有限公司可以通过各种方式寻求社会融资,更适合在资金方面有较大需求的项目或企业。

3.分支机构(Branch)和代表处:功能与限制对比

分支机构与代表处是指外国公司依照行政部门授权后在巴西经营业务的一种实体形式。相对于有限责任公司和股份有限公司的设立而言,分支机构的设立与审批流程更为严格,耗时也更长,且未经对应行政部门授权无法在巴西开展商业活动,更易受到限制。但这种实体形式可以直接利用母公司的品牌影响力与资源,并且无需在巴西设立全新的法人实体,同样具有其独特的优势。

(二)注册流程与关键步骤

在巴西注册公司的流程包括核名、公司章程公证、税务登记(CNPJ)、市政许可等,对于外资企业而言,还有外资注册(RDE-IED)等特殊要求。

在巴西设立一家公司需要按照以下流程进行:

第一步是核名,首先应当确定公司名称,按照巴西公司法的规定,企业家可以自己的全名或缩写形式成立公司并开展业务,同时可以在此基础上添加更加精确的个人名称或活动类型,但不能与其他已经注册的公司名称相同[注14];

第二步是根据不同公司类型的要求准备相应的公司章程并对其进行公证,如注册实体为外国公司的分支机构,还需要同步提供母公司的注册文件;

第三步是进行企业注册申请,获得企业识别号(NIRE)以及联邦税务局注册以获得企业税号(CNPJ);

第四步是在当地政府完成市政登记,并前往当地社保局申请公司的社保号;

最后一步是在当地银行申请公司帐户并汇款注资。

此外,外资在当地注册公司还应当注意一些特殊事项:

- 其一,在巴西注册的公司可以由外国人控股,但当地的法定代表人必须具有巴西国籍或巴西永居资格;

- 其二,巴西公司管理者可以不居住在巴西,但需要指定一名当地律师以接收相关的法律通知;

- 其三,外资进入巴西投资需要在巴西央行(BACEN)通过外资注册(RDE-IED)系统完成外资来源登记;

- 其四,巴西公司接收国外贷款并且数额达到100万美元时也需要向巴西央行进行申报。

二、外资准入限制与行业监管

(一)禁止/限制外资投资的领域

巴西在外资准入的行业上存在一些限制,包括但不限于以下领域:

1.核能

核能以及对核能应用的服务与设施,包括对和矿物及其衍生物的研究、开采、处理等相关的贸易和行业,巴西实行国家垄断政策,除法律规定情形外,不允许任何外国资本进入[注15]。

2.农村土地收购

外国人不得购买超过一定数量的农村土地,无论这些土地是否相邻[注16]。

3.医疗

外国公司或资本禁止直接或间接参与巴西的医疗保健事业[注17]。

4.新闻广播音像

报业公司、无线电广播公司和声音及图像广播公司的总资本和表决权资本中至少有70%必须直接或间接地属于在巴西出生或入籍十年以上的巴西公民,由他们管理这些活动并制定节目内容[注18]。

(二)行业监管方式

1.反垄断审查(CADE)

根据巴西竞争法的规定,达到法定门槛的交易必须在实施前向巴西经济保护和管理委员会(CADE)申报,并获得批准,申报条件为任一参与方在巴西的年度营收≥7.5亿雷亚尔(BRL);且另一参与方在巴西的年度营收≥ 7500万雷亚尔(BRL)[注19]。

反垄断审查的具体程序包括两种,简易程序申报和非简易程序申报,简易程序耗时约为60个自然日左右,而非简易程序平均审查时间约为90个自然日。反垄断审查的审查期限最长为240天。

如有达到申报条件的交易未进行申报,可能会被视为无效或面临高额罚款[注20],罚款金额不低于六万雷亚尔,最高可达六千万雷亚尔,且罚款和法律无效风险是同时存在的,并不因为其中一种程序的执行而影响另一项处罚的实施。

2.前置审批

巴西对特定行业(如电信、石油、电力等)实行行业监管机构前置审批制度,与反垄断审查并行且相互独立。这些规定分散在行业专门法及宪法原则中,核心要求是,涉及国家特许经营权(Concessão)、授权(Autorização)或资质许可的资产交易或控制权变更,必须获得对应监管机构批准。

电信行业的监管机构为国家电信局(ANATEL),其审批触发条件为特许经营权转让、控制权变更、频谱牌照交易、外资持股超20%需单独审批[注21];石油天然气领域的监管机构为国家石油局(ANP),在涉及石油天然气相关的勘探/生产特许权转让、公司控制权变更、油田权益收购时,需要向国家石油局提出申请审批[注22]。此外,类似的行业与审批机构还包括电力行业的国家电力局(ANEEL)以及民航行业中的国家民航局(ANAC),这些行业均受到行业特有的监管部门监管,需要投资者对这些行业特有的规则进行深入了解以降低法律风险。

三、投资并购交易合规要点

(一)交易结构设计

在巴西,并购交易有股权收购和资产收购两类。股份收购意味着买方收购从事目标业务的公司的股份,而资产收购则涉及买家收购卖方一系列资产和权利,有时还承担与目标业务相关的某些负债。虽然这两类交易结构都可以实现相应的商业目标,但其法律效果存在一定的差异,尤其是税收以及用工方面的规定影响了买方对具体交易类型的选择。

1.在税收方面,股权收购相较于资产收购存在一定的优势。

首先,股权转让避免了高昂的流转税,其通常不征收增值税(VAT)、消费税(IPI)和社保贡献税(PIS/COFINS)。相反,资产交易会触发一系列流转税,例如库存、不动产、固定资产的转让都可能触发相应税种的缴纳。

其次,股权交易允许买方承继目标公司的“税收历史责任”,例如净经营亏损、税收优惠、已缴税款抵扣额度等,买方未来可以用这些税收属性来抵消利润,减少未来的应纳税额。而在资产交易中,买方需要以资产的公允价值作为新的计税基础,但无法利用卖方过去的经营亏损。

再次,股权交易税务处理相较于资产交易中对每一项主要资产类别分别计税而言更高效和直接。

因此,从税收方面去考虑,除非存在一些强烈的非税收因素的考量,巴西市场中的交易各方通常会优先选择股权收购。

2.在劳工方面,无论是股权收购还是资产收购,所有劳工方面的义务均由交易的买方承担,雇主结构或其股东的变更不影响雇员及其条款和条件。[注23]

关于员工转移,股权收购中由于雇主法人未变,雇佣关系依法自动延续且无需员工同意,而资产交易中若员工因交易被转移到买方公司需要员工的同意。因此,从防止人才流失的角度考虑,对于旨在收购特定行业目标公司的买家而言,股权收购更为理想。

其次,关于劳工历史责任,股权交易中的买方需继承所有历史劳动债务,包括未知的、未披露的或未决的诉讼、社保欠款、奖金负债等。资产交易中买方原则上仅承担与所购业务相关的、且其同意接收的员工的义务。

因此,在劳工方面,选择是股权收购还是资产收购的交易结构时,取决于买方是更看重便利地平稳过渡和团队稳定性,还是隔离历史风险并且避免未知债务。

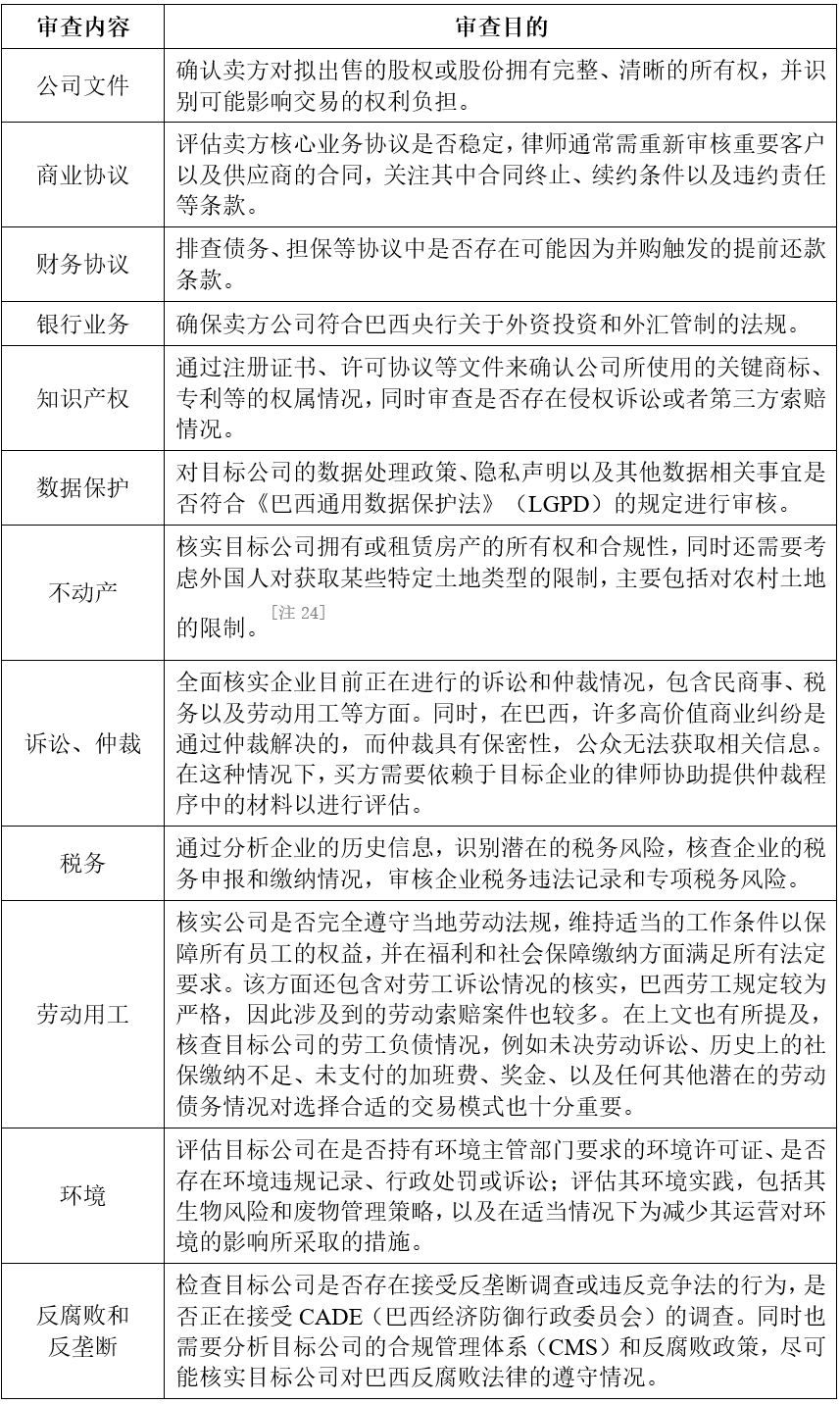

(二)尽职调查

在并购交易中,买方需要评估目标公司的法律风险,识别可能影响交易的关键问题进行尽职调查,为买方决策提供依据。关于尽职调查,律师事务所通常会协同会计师事务所全面地审查以下内容:

在尽职调查过程中,巴西相较于其他国家,信息披露通常不够完整,尤其是在跨境并购的情况下,中资企业容易遇到信息缺失或者无法获取的情况。在信息无法获得的情况下,律师可以要求卖方在交易文件中就目标公司的现状作出陈述与保证(如合规性、未全面披露被诉情况等),并对违反陈述与保证的行为承担赔偿责任。

通过上述全面的尽职调查及风险应对措施,买方能够更清晰地评估目标公司的价值与风险,为并购交易的顺利推进提供保障。

四、案例分析与实务经验

(一)中资企业出海案例

近年来,中国企业在巴西投资领域不断扩大,广泛涉及石油、电力、新能源、基础设施、农业、制造业、通讯、电商等各个领域。今年美团正式将其旗下外卖服务Keeta引入巴西,并计划在五年内投资10亿美元。从早期多集中于依靠工业基建等劳动密集型产业输出到近年来进一步的新能源为代表的输出,再到如今创新型数字服务的出海浪潮,体现了中国企业出海巴西的新航向。在出海巴西的众多中资企业中,存在比较成功的典型案例,也伴随着引发了一定风波的出海案例。

1.希音(SHEIN)

中国跨境电商希音(SHEIN)拥有较为成功的巴西出海经验。巴西是希音本土化战略的重要市场,如果缺乏本土化,希音将面临物流难度高、清关缓慢、进口关税高,此外还需要缴纳17%的流转税(ICMS),跨境卖家将受到严重的打击。因此,希音遵循“本地化”战略,注重供应链本土化,于2023年宣布在巴西投资 7.5 亿雷亚尔(约1.49亿美元),计划在2026年底前与2000家本地制造商建立合作关系并实现巴西销售额的85%来自巴西本地生产商和销售商。[注25]一年时间内,在巴西就有213家工厂采用了希音模式,将其核心的“小单快反”模式引入巴西按需生产,每款产品产量从100件到200件不等,实现产品与模式本土化,精准契合市场。

除了本地化战略外,希音也将巴西作为其全球平台化战略的试点,在平台化初期带来的巨大的流量和红利增长加速推广第三方卖家入驻。在合规方面,希音在2023年9月还加入了巴西税务合规计划(PRC),避免了因不明确的税收政策而导致的货物滞留和损失。希音在加入后同时对消费者进行税收补贴,并且补贴的正是新规里的流转税,并没有将这部分税费负担转嫁到消费者端,维持了在价格上的竞争优势。希音还系统构建了其全球合规网络,包括建设认证数据库、知识产权保护以及数据隐私合规,希音也将可持续发展纳入供应链核心战略。

2.某车企

某车企的巴西出海之路看似顺利,但一场劳动合规风暴在其巴西新能源乘用车工厂中不期而至。某车企被曝出非法引进中国劳工,471名中国工人以“专业技术签证”名义入境,实则承担建筑施工工作,某车企涉嫌强迫劳动、提供恶劣居住条件以及涉嫌移民欺诈。巴西是拉丁美洲国家中劳动法体系最为复杂且执行最为严格的国家之一。巴西劳动法规对工资、福利、带薪休假、工作时间及职业安全等方面均作出了严格规定。根据巴西《劳动法汇编》(CLT)的相关规定,巴西检察院认定某车企存在“虚假诱导签证”“劳动条件差”“连续劳动”“非法强迫劳动”等行为,并以人口贩运及奴役劳动者为由起诉某车企。

该事件暴露出某车企过度依赖第三方供应商,未能使人力资源制度契合当地法律与文化,对合规重要性的意识不足等问题,对企业的声誉造成了严重影响,集中反映了中国企业在出海过程中可能遇到的劳动法律合规问题,为中国企业出海巴西敲响警钟。

(二)对中国企业出海巴西的建议

1.早期引入本地法律顾问

如上文所述,巴西多样复杂的税收体系、严格的劳动法体系、严格的环保监管制度以及各州独特规章制度等意味着中国企业在巴西出海存在一系列法律风险。中国企业往往不熟悉巴西相关规定,加之语言、文化的差异,进一步增加了沟通难度。因此,中国企业在出海巴西时应该依托本地专业的法律顾问、财务顾问,在决定出海前就做好准备。他们通常对巴西的政策法规有着深入的了解,能够帮助中国企业进行投资前的法律尽职调查,并参与商业谈判,建立风险识别和缓释机制,将出海风险控制在最低限度内。同时中国企业也需要加强与巴西经济发展战略的契合,预判和防范可能出现的监管变化。

2.建立合规文化

中企在出海过程中,应当转变思维从被动满足监管要求转变为将合规作为自己的核心竞争力。因此,在企业内部需要开展合规培训,培养员工的合规意识,并建设动态化的合规管理机制,保持合规主动性就显得尤为重要。同时,针对业务战略,企业内部可以建立专项的出海项目组,打破不同业务壁垒,打通内部渠道。合规管理也应该与业务全过程深度结合,形成业务与合规共同优化的局面,为企业出海的长期计划提供战略保障。

注释:

[1] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.052.

[2] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.055.

[3] Código Civil Brasileiro-CAPÍTULO I-Da Sociedade Simples-Art. 1004;Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.058.

[4] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.071.

[5] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.071.

[6] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.061.

[7] Código Civil Brasileiro -CAPÍTULO IV:Da Sociedade Limitada-Art. 1.063.

[8] Lei 6.404/1976-SEÇÃO II-Formação-Dinheiro e Bens-Art.7.

[9] Lei 6.404/1976-CAPÍTULO VII-Constituição da Companhia-Art. 80.

[10] Lei 6.404/1976-CAPÍTULO I-Companhia Aberta e Fechada-Art. 4-A.

[11] Lei 6.404/1976-CAPÍTULO I-Companhia Aberta e Fechada-Art. 5.

[12] Lei 6.404/1976-CAPÍTULO V-Debêntures-Conversibilidade em Ações-Art. 57.

[13] Lei 6.404/1976-CAPÍTULO V-Debêntures-Emissão de Debêntures no Estrangeiro-Art. 73.

[14] Lei 6.404/19760-TÍTULO IV-Dos Institutos Complementares-CAPÍTULO II-DO NOME EMPRESARIAL-Art. 1163.

[15] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988-CAPÍTULO II-DA UNIÃO-Art. 21. Compete à União:XXIII

[16] LEI No 5.709, DE 7 DE OUTUBRO DE 1971.-Art. 3.

[17] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988-Seção II-DA SAÚDE-Art.199.

[18] Constituição da República Federativa do Brasil de 1988-CAPÍTULO V-DA COMUNICAÇÃO SOCIAL-Art.222.

[19] Lei nº 12.529/2011-TÍTULO VII-DO CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES- Art. 88.

[20] Lei nº 12.529/2011-TÍTULO VII-DO CONTROLE DE CONCENTRAÇÕES- Art. 88.

[21] LEI Nº 9.472, DE 16 DE JULHO DE 1997.-LIVRO I-DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS-Art.7.

[22] LEI Nº 9.478, DE 6 DE AGOSTO DE 1997-CAPÍTULO V-Da Exploração e da Produção-Art.26.

[23] CLT(Consolidação das Leis do Trabalho), Articles 10 and 448.

[24] Lei Nº 5.709, de 7 de outubro de 1971, Article 3.

[25] https://www.platformchinaplp.mo/trade_content.shtml?id=10653

(原标题:国浩视点 | 中国企业出海巴西法律风险全指南:投资并购篇)

(来源:国浩律师事务所,作者:郝朋宇、陈敏淇。国浩深圳实习生金雯星、吾丽帕·赛力克别克对本文写作亦有贡献。)

特别声明:本篇文章所阐述和说明的观点仅代表作者本人意见,仅供参考和交流,不代表本所或其律师出具的任何形式之法律意见或建议。