在中国企业不断走出国门、开展全球化经营的背景下,如何有效管理越来越多的境外子公司,做到既合法合规,又保持企业活力和竞争力,是众多中国的跨国公司在企业内控上面临的一大挑战。这个问题涉及跨境经营活动的一个迄今仍被忽略的重要环节,即跨境公司治理。本文将深入探讨跨境公司治理的概念和中国企业在这个领域面对的主要法律风险,并提出相应的应对策略,以期为企业跨境经营提供有益的参考。

一、跨境公司治理的概念与挑战

跨境公司治理是指企业在跨境经营过程中,境内母公司对境外子公司进行有效管理、控制的一套制度安排和流程以及其实际运作。其核心在于规范母公司与子公司之间的权力分配、决策机制和监督体系,同时兼顾和平衡不同国家的法律法规、文化差异、市场环境等因素,以确保境内母公司在合法合规和合乎当地公司治理环境的前提下对境外子公司进行管控,实现企业的战略目标和价值最大化。

跨境公司治理不同于一国境内的公司治理,后者只涉及有关国家的国内法律和环境,只需要依据该国有关公司治理制度和流程作出规范。跨境公司治理主要回答的是位于不同国家的两个或多个公司在公司治理制度和流程上的关系、衔接和如何操作的问题,需要解决不同国家法律法规、商业和市场惯例、文化和语言等方面的冲突和矛盾。例如,美国公司的一般治理模式是典型的董事会中心主义,董事会对以CEO为首的高级管理团队授权并监督其日常管理活动,股东对公司运营管理干预较少。中国公司法尽管已经较以往赋予董事会更多职权,但仍为股东(会)保留相当多的法定权力;同时,部分中国公司仍设有监事会专门负责监督董事和高管履行职务。跨国公司管理境外子公司时,必须考虑这种公司治理理念、结构和具体制度上的差异。

对于中国企业而言,跨境公司治理在对境外子公司的管理中具有尤为重要的意义。这不但是由于上述中外法律的差异,许多非法律因素的作用更加不可忽视。很多中国企业尤其是私人家族企业仍然习惯于大股东或董事长“一言堂”的决策方式,对董事会民主决策和公开透明管理流程缺乏尊重。中国企业的管理人员(包括派往境外子公司的高管)也比较缺乏以英语或当地语言与当地董事或高管的沟通能力。对于国有企业而言,境内母公司需要根据国资委等政府机构的要求将境外子公司纳入合规、内控的一体化管理体系,并需要遵守公司党委对“三重一大”事项的前置研究讨论或审议程序。这些都是造成中国企业的跨境公司治理流程复杂化的因素。

二、跨境公司治理制度缺位

良好的跨境公司治理首先要求在各个公司主体层面都建立起完善的管理制度,这包括从境外子公司和境内母公司两个层面入手优化公司治理结构。目前来看,境内母公司普遍缺乏专门针对境外子公司管理的制度,或有相关制度但不够完善。而在境外子公司层面,许多境外子公司在制定公司章程、股东会和董事会议事规则等核心内部管理制度时,往往直接照搬国内的模式,或者简单地使用当地代理提供的“标准版本”。这种快速搭建起的制度框架经常忽视境外子公司所处的特殊环境和实际需求,并且往往只包含强调原则性的条款,缺乏具体操作内容。例如,境外子公司章程虽然规定了公司重大决策需要经过股东会或董事会的批准,但没有列举重大决策事项的范围,没有规定对违反决策程序的监控措施,国内母公司作为股东也没有对境外子公司决策执行情况进行跟踪和评估的工作流程。这使得在实际运营中,一些境外管理人员可能会绕过制度规定,滥用职权、违规决策,从而导致公司治理制度形同虚设,难以有效约束子公司及其管理人员的行为。

笔者认为境外子公司在治理结构设计上,子公司不能简单地照搬国内模式或当地所谓的“标准模式”。相反,应结合公司的实际情况,充分利用当地法律赋予的公司自治空间,灵活设计治理架构,以适应当地市场和法律环境。特别是境外独资公司,由于缺乏其他股东的权利制约,更需注重内部监督和制衡机制的设计,确保治理架构的有效性和透明度。

境内母公司则需要从宏观层面制定详细的境外子公司管理办法,其内容应涵盖业务、财务、资金、人力资源、投资、法务等各部门与境外子公司的对接,确保分工明确、流程清晰,便于执行和监督。通过明确各部门的职责和权限,母公司可以有效避免管理上的混乱和职责不清,确保对境外子公司的管控力度。此外,母公司还应建立完善的文件存档系统,对所有与公司治理相关的文件进行分类存档,包括公司章程、董事会决议、股东会记录、高管任命文件等。同时,建立文件追踪机制,确保文件的及时更新和版本控制。这不仅有助于提高公司治理的透明度,还能在法律纠纷或审计时提供有力的支持。

三、跨境公司治理流程缺乏衔接

境内母公司和境外子公司不但要分别建立完善的管理制度,而且必须建立一套完善的流程机制,以实现境内母公司与境外子公司治理流程的有效对接,确保境内母公司与境外子公司之间的指令下达和事项汇报高效、透明、有序。例如,母公司规定需要总部统一决策的事项,必须在子公司制度和流程中体现为需要提交股东批准的事项;子公司章程或所在国法律规定需要其董事会批准的事项,母公司作出决策后还应通过相应的子公司董事会决议。实践中,这种制度对接的缺失正是造成实践中对跨境公司治理的认知和操作混乱的主要原因之一。

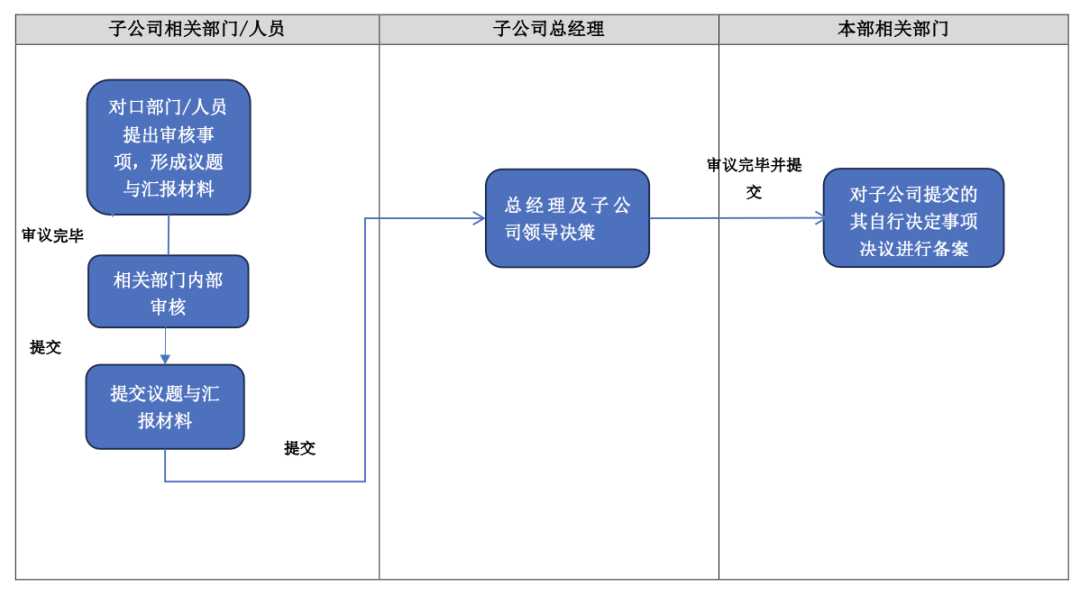

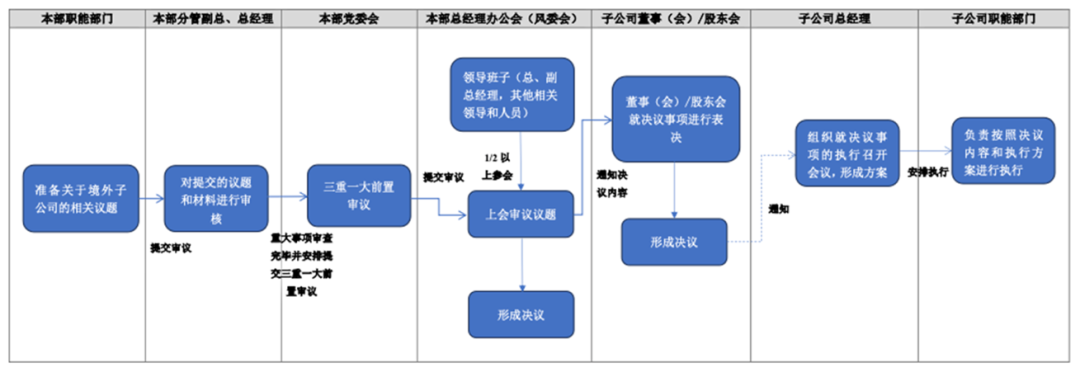

从实际需求来看,母子公司的对接形式主要包括“自上而下”和“自下而上”两种方式。无论是境内母公司决策交由境外子公司执行,还是境外子公司提起决策事项并向境内母公司报批,在母子公司层面均应遵循各自的公司治理程序。以下是母子公司对接的流程示意图(以国有企业为例),由于每个公司的公司治理程序与部门设置有所不同,在实际操作中,具体的流程应根据公司情况灵活变动。

图一:子公司提起决策事项并向境内母公司报批/备案流程图

图二:境内母公司决策并由境外子公司执行流程图

四、忽视境外子公司治理程序

国外公司治理强调公司法人的独立性和内部治理的分权制衡机制,而中国企业则普遍倾向于不论境内境外都实行“母子公司一体化管理”,这种管理模式要求母公司对子公司进行高度集权控制,并且管理方式有时简单粗暴。具体表现如下:

(一)子公司法人独立性vs.母公司/股东/总部集权控制

根据普遍承认的公司法人制度,子公司被视为独立的法人实体,拥有独立于母公司和股东的法律地位和自主经营权,这种独立性是公司治理的基础。然而,中国企业长期以来形成的管理模式是母公司习惯于直接干预和管理子公司的日常事务,往往绕过子公司的内部治理程序,直接下达指令。这种做法不仅违背了子公司法人独立性的原则,也削弱了子公司自主经营的能力,难以有效应对当地市场的变化和挑战。

(二)股东vs.子公司董事会

在各国的公司治理模式中,董事会都是公司最高管理机构,独立行使决策权和监督权,这是公司治理有效性的关键保障。然而,在不少中国企业的实践中,股东或母公司往往跳过子公司董事会,直接对子公司高管发号施令。即母公司直接干预子公司的具体运营事务,绕过董事会的决策程序进行“穿透式管理”。这种做法不仅违反了境外子公司的决策机制与流程,可能使决策的法律效力存疑,而且使境外子公司董事会的功能被严重弱化,无法有效履行其监督和决策职责,增加了公司运营风险。

(三)子公司董事与高管独立行使职权vs.总部审批制

根据国外法律和子公司章程,子公司董事和总经理通常拥有独立的职权范围,能够在其职责范围内自主决策,无需事事请示母公司。这种独立性旨在保障子公司管理层能够根据市场情况快速做出反应,提高运营效率。然而,中国企业普遍采用总部审批制,要求子公司的很多日常运营事务必须经过母公司审批。这种管理模式不仅增加了决策流程的复杂性和时间成本,还可能导致子公司管理层过度依赖母公司,缺乏主动性和创新精神,最终影响子公司的经营绩效和市场竞争力。

笔者认为,中国企业必须树立尊重境外子公司治理程序的理念,母公司即使对境外子公司实行集团统一管理和控制,也需要注意控制力度与方法,至少在形式上保证子公司的独立自主。在实际操作中,应尽量通过子公司的治理程序,如股东和董事会决议,实现股东意志。对当地法律不允许跨越的雷池,例如董事会的法定职权,则必须严格遵守和履行。

五、境外高管监督缺失

在境外子公司的治理实践中,对境外公司高管监督失效的现象屡见不鲜,其深层原因值得深入剖析。首先,对境外子公司高管的监督在法律上主要依赖董事会履行。然而,境外子公司董事会的运作常常流于形式,未能实质发挥监督作用。此外,董事会成员多为母公司本部人员,他们对境外子公司的具体事务缺乏深入了解,且会议频率较低,难以及时、准确地掌握子公司的真实运营状况,从而无法有效履行监督职责。实践中,境外子公司的日常运营主要由境内母公司(总部)的业务和职能部门负责监管,但各部门容易出现分工不清、配合不力、存在职责交叉或遗漏等诸多问题。例如,业务部门不能及时发现境外子公司的违规经营活动,并与财务、法务等部门联合进行调查、汇报和处理,直至风险爆发。这种监管缺失使得境外高管特别是“一把手”的权力缺乏制衡,容易引发擅自决策、财务造假、资产侵占等违法违规行为,给公司造成巨大的经济损失。

另一个造成高管监督失效的原因,是公司管理制度缺乏对违规行为的明确处罚和追责规定,对违规行为的界定模糊,处罚措施缺乏可操作性,如同“没有牙的老虎”,难以发挥应有的约束作用。为此,无论境内母公司还是境外子公司的管理制度都应强化对违规行为的后果界定和责任追究,将追责方式量化,如明确可采取通报批评、扣除工资或奖金、降职、免职等措施,并规定具体的追责程序、期限,明确追责主体(部门或人员),同时将其与绩效考核和晋升挂钩,构建一套具有强大震慑力的违规责任追究机制,让制度真正“长牙带刺”。

对于严重违规行为,如侵犯公司财产、泄露公司机密等,若同时触犯法律,应强调坚决追究有关人员的法律责任,在依据内部规章制度进行追责并作出纪律处罚的同时,应根据有关法律追究行为人的法律责任,不能以纪律处罚代替法律追责。例如,对于违反雇佣或劳动合同的员工,应根据有关合同追究其违约责任。对于违反董事或高管对公司的勤勉义务或忠实义务(即美国公司法所谓信赖义务,fiduciary duty)的人员,应依法要求赔偿公司的损失。对于违反税收、反洗钱、反垄断等外部法规的行为人,也应要求其对违法行为造成的损失承担赔偿责任。公司在制订内部规章制度时,应考虑与法律追责程序的衔接,例如明确违规经营给公司造成经济损失的赔偿方式,以利于事后法律追责的成功。

六、母子公司混同风险

在跨境公司治理中,如果境外子公司与境内母公司在人财物等各方面高度重合,可能导致根据各国公司法的母子公司混同或“揭开公司面纱”(piercing the corporate veil)规则,境内母公司对境外子公司的债务承担清偿责任,即母公司不享受有限责任保护,子公司的债务穿透到母公司,由母公司承担连带责任。典型的混同情况包括人员混同、业务混同和财务混同,最常见的情况是境外子公司纯属“空壳公司”,没有独立账户和人员,其业务活动包括合同谈判和签署全部由母公司的人员直接代劳。但这一法律规则在各个国家的适用标准并不完全一致。在大多数情况下,母公司统一管理子公司人财物并不当然构成人格混同,只有在组织机构、人员、经营业务、财务等方面存在严重交叉、重叠或不当混同的情况下,才会导致子公司被认定在法律上丧失人格独立性。

为避免母子公司混同风险,应采取以下风险隔离措施:

- 一是避免母子公司人员出现兼职/兼任情况,如果确实需要人员兼职/兼任,必须建立严格的审批程序和监督机制,确保兼职/兼任人员的行为符合公司利益和法律法规的要求;

- 二是如母子公司人员、业务存在交叉,应在对外交往中做好相关信息的披露,母公司应确保子公司在对外业务活动中,如实披露母子公司之间的关系、人员交叉情况以及业务关联等重要信息,避免因信息隐瞒而引发的法律风险;

- 三是母公司应通过子公司的公司治理程序实施管理,不可超越子公司的治理机构替境外子公司作出决定。这意味着母公司应尊重子公司的独立法人地位和治理结构,通过合法的程序参与子公司的决策过程。

七、结论

跨境公司治理是一个复杂的系统工程,涉及多方面的法律问题和风险。中国企业必须高度重视跨境公司治理的问题与风险,采取有效的应对策略,优化公司治理结构,完善制度文件,强化追责机制,处理好母子公司风险隔离等问题。只有如此,才能实现有效的跨境公司治理,提升企业的整体竞争力,保证企业跨境经营的稳健与可持续发展。

原标题:大成研究 | 牛凤国等:跨境公司治理:现状、法律风险与应对策略

(来源:大成律师事务所,作者:牛凤国、岳雅迪)

特别声明:大成律师事务所严格遵守对客户的信息保护义务,本篇所涉客户项目内容均取自公开信息或取得客户同意。全文内容、观点仅供参考,不代表大成律师事务所任何立场,亦不应当被视为出具任何形式的法律意见或建议。